Origine di due specialità gustate di primo mattino CAPPUCCINO E CROISSANT PER TUTTI, PLEASE! Ogni giorno, nei bar affollati, quanti sono gli italiani che fanno colazione con cappuccino e cornetto? Eppure, sono due specialità nate all’estero e solo più tardi giunte in Italia. All’inizio del Novecento, il cappuccino trasformò il semplice caffellatte in qualcosa di singolare. […]

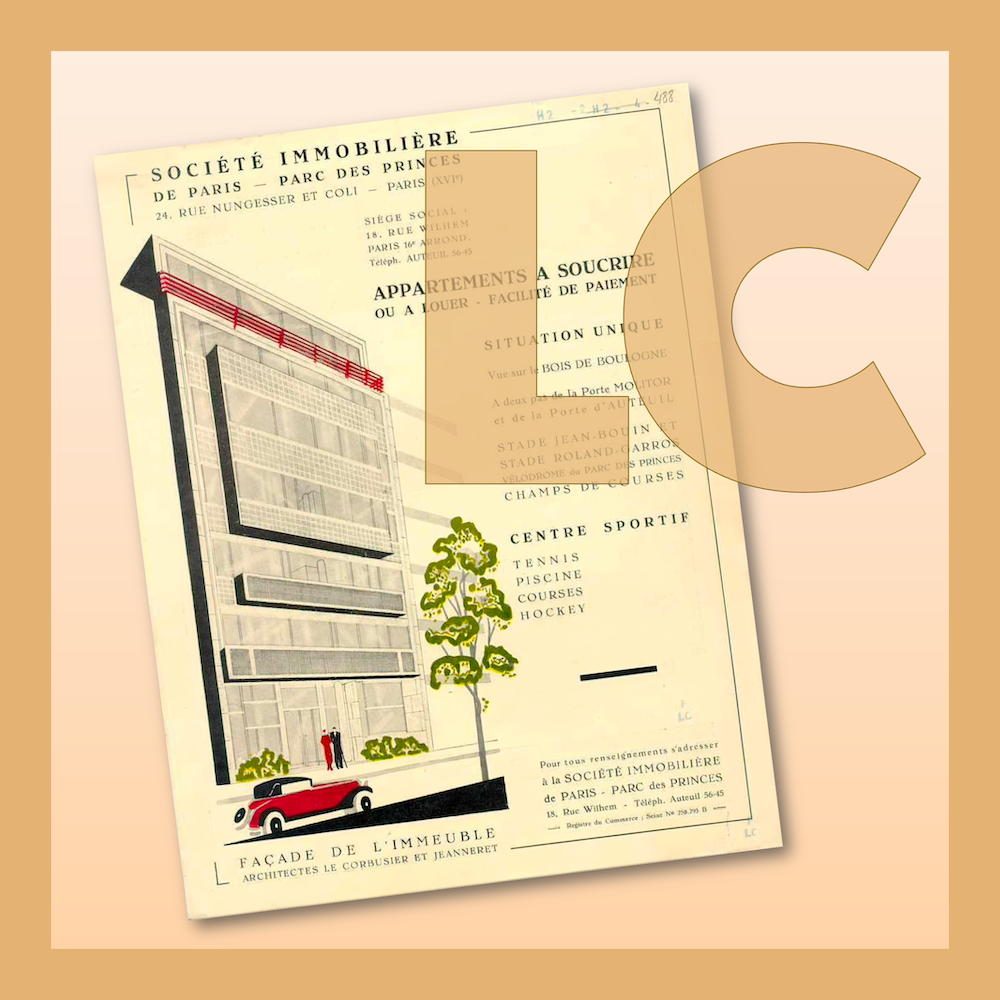

«Benvenuti da Charles-Édouard Jeanneret ovvero Le Corbusier, maestro del modernismo, architetto, pittore, scrittore, designer e urbanista. In questo appartamento-atelier si stabilì nel 1934 con sua moglie e qui risiedette fino alla sua scomparsa nel 1965. Il piccolo gioiello di architettura, pochissimo conosciuto dal pubblico, è situato nel 16º arrondissement a Parigi. Oggi è proprietà della […]

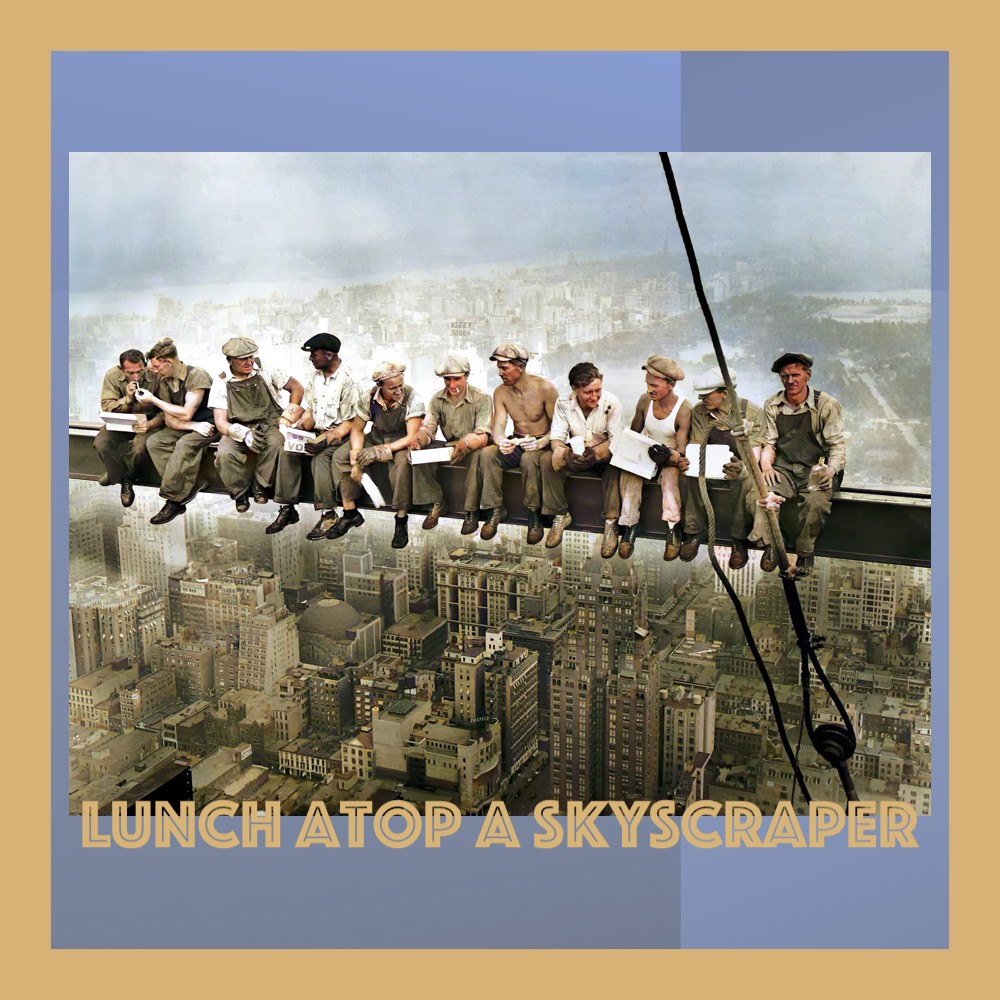

Pranzo in cima a un grattacielo è una fotografia scattata nella seconda metà di settembre del 1932 (sembra il 20 settembre 1932), durante la costruzione del Rockefeller Plaza completato nel dicembre 1933. La fotografia ritrae undici uomini all’ora di pranzo, seduti su una trave con i piedi che penzolano a 260 metri sopra le strade […]

PER INIZIARE, permettete un ricordo A Roma ogni mattina l’autobus mi sbarcava a Piazza di Spagna, dalla quale imboccavo via dei Condotti per raggiungere la sede distaccata della facoltà di architettura in Piazza Fontanella Borghese. Qualche volta sostavo a fare colazione all’Antico Caffè Greco. Fondato nel 1760, è noto per avere ospitato tanti fra gli […]

Idee e studi sullo Stencil e sulla Decorazione Quello che presentiamo non è un libro come altri, perché fino allo scadere di dicembre dello scorso anno, avremmo potuto solo sfogliarlo in una biblioteca americana, ma non su internet come stiamo facendo. All’inizio di ogni nuovo anno si produce una magia che interessa milioni di appassionati. […]

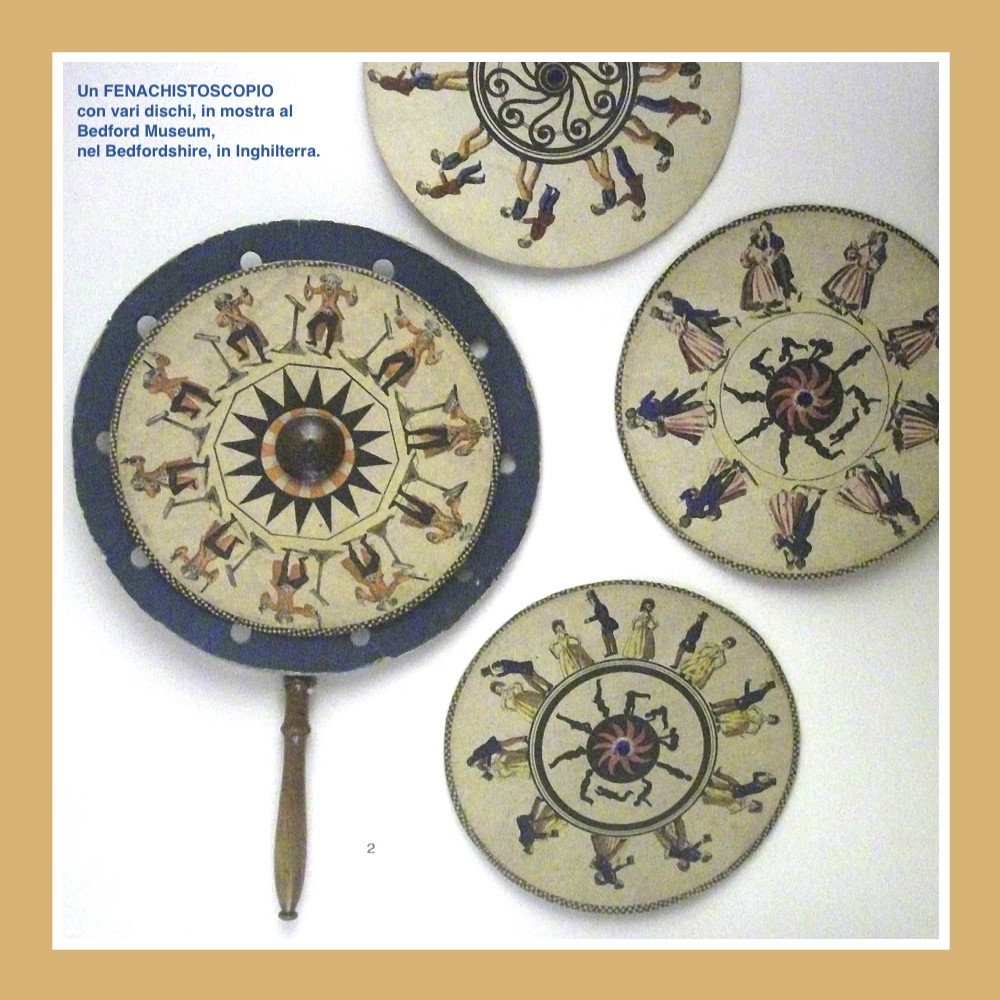

Cinema, televisione, produzione multimediale, hanno nel fenachistoscopio il loro antenato. Chi ha mai sentito questo strano nome, vince il piacere di potere raccontare la nascita di un oggetto cult per riprodurre immagini in movimento. Il fenachistoscopio è forse il primo dispositivo col quale visualizzare immagini non statiche ma animate. È stato inventato grazie alla ricerca […]

La Cafetière: Conte fantastique, In: Le Cabinet de lecture del 4 maggio 1831 (Testo originale in lingua francese su Biblioteca Nazionale di Francia) Ho visto sotto cupi veliundici stellela luna e anche il soleche mi facevano la riverenza in silenziofinché è durato il sonno (La visione di Giuseppe) L’anno scorso, insieme a due compagni con i quali condividevo […]

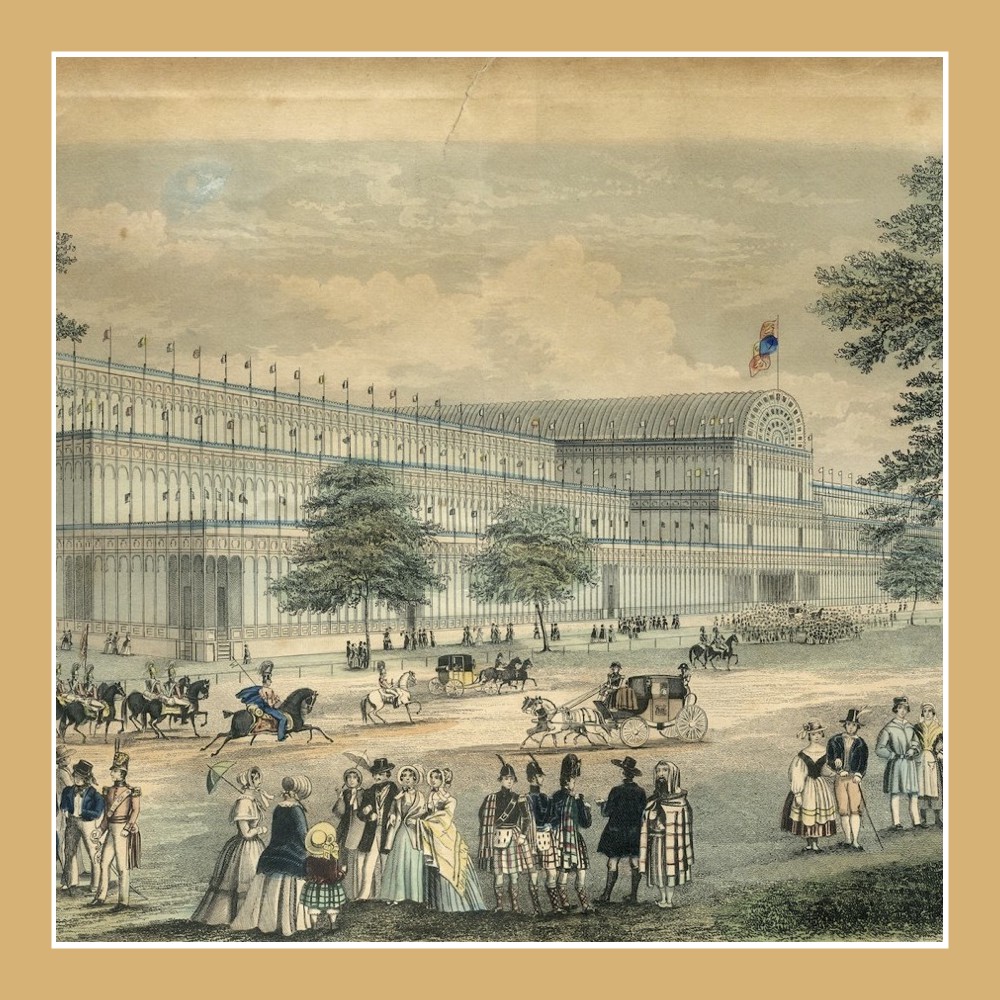

William Wells Brown visita la grande Esposizione Universale Al Crystal Palace di Londra nel 1851 di William Wells Brown LETTER XVII.A Day in the Crystal Palace.London, June 27th, 1851. Brano tratto da: Three Years in Europe. Places I Have Seen and People I Have MetTre anni in Europa. Luoghi che ho visto e persone che ho […]

DOMANDE & RISPOSTE: Cosa è un’entasis? In italiano la chiamiamo semplicemente “èntasi“, in greco “èntasis” (ἔντασις), che tradotto letteralmente significa “tensione, sforzo”, per Vitruvio “gonfiezza della colonna”. È un termine tecnico, utilizzato da architetti e storici dell’arte per definire quell’ingrossamento del fusto di una colonna, che compare a circa un terzo dalla base. Se osserviamo […]